2020年06月17日

自宅でできる! ロコモを防ぐ運動法 その1

(初掲載「機関誌いずみ」2015年11月号より、2018年3月7日「健康わっか」で一部加筆)

現在、介護を必要とする人の数はおよそ600万人。

これは、65歳以上の5人に1人という割合です。

介護予防には運動が大切と聞きますが、一体どんな運動が効果的なのでしょうか。

専門家に聞いてみました。

● 目次

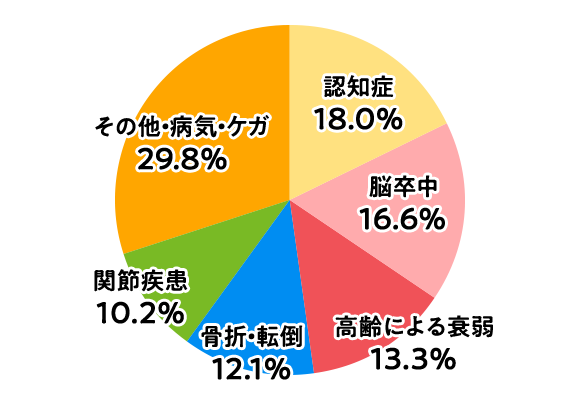

● 介護が必要になった原因

認知症や脳卒中などの脳血管疾患が介護の原因として多くなっています。

移動機能低下は認知症にもかかわる可能性があるので、できるだけ運動を心がけていきたいですね。

厚労省 平成28年国民生活基礎調査より

● 怪我を防ぐためには筋力をアップ

いくつになっても元気な体を作るための運動って、一体何から始めればよいのでしょうか。

ウォーキング?水泳?…

実は、介護予防にもっとも効果的な運動は、筋力をアップするトレーニングです。

筋力アップが、どう介護予防につながるのか、耳原鳳クリニックで健康運動指導士として働く春川智弘さんにお話をうかがいました。

耳原鳳クリニック 健康運動指導士

春川 智弘さん

(取材当時は耳原老松診療所)

介護が必要になる原因のうち、関節疾患や骨折・転倒といった怪我が占める割合は、およそ20%超。

春川さんは、中でも、つまずいたことによる骨折が、介護につながるケースが多いと話します。

「筋力やバランス能力が低下すると、つま先をしっかりと上げて歩けなくなる、いわゆる“すり足”での歩行が目立つようになります。そうなると、畳の縁といったほんの少しの段差でもつまずきやすくなり、骨折を招いてしまうのです」

●「ロコモ」ってなんだ

こうした怪我がきっかけで歩く機会が減り、筋力がますます衰えていくのだとか。

また、関節を守る働きがある筋力の低下は、関節疾患のリスクも高めるといいます。

こうして、筋肉や関節といった運動器に障害が起こり、移動する機能が低下した状態がロコモティブシンドローム、通称「ロコモ」です。

「ロコモ」になると、思うように身体を動かせないことから外出がおっくうになり、自宅に引きこもりがちに。

寝たきりのリスクが高まる上、会話という脳への刺激も減り、認知症につながる可能性もあります。

あなた自身の身体をふりかえって、いかがですか?

それではここで、ロコチェックしてみましょう。

7つのロコチェック(あなたはいくつあてはまる?)

思いあたることはありますか? 1つでもあてはまると、ロコモの心配があります。今日からロコモ対策を始めましょう!

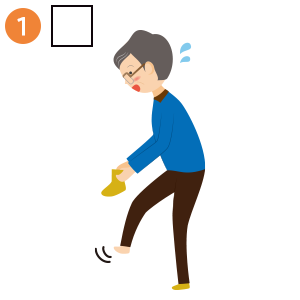

片脚立ちで靴下がはけない

脚を上げる筋力の低下や、運動器のどこかに障害が現れている可能性があります。

家の中でつまずいたり滑ったりする

バランス能力や下肢筋力の低下、変形性膝関節症の可能性があります。

階段を上るのに手すりが必要である

バランス能力や下肢筋力の低下、変形性膝関節症の可能性があります。

家のやや重い仕事が困難である(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)

足腰の筋力や、バランス能力の低下が考えられます。

2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である(1ℓの牛乳パック2個程度)

下肢の筋力や、バランス能力の低下が考えられます。

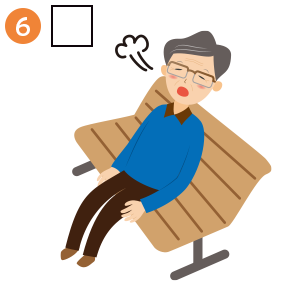

15分くらい続けて歩けない

持続力が低下しています。歩いて痛みやしびれが増す場合は、脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)が考えられます。

横断歩道を青信号で渡りきれない

歩行速度が低下していると考えられます。

(出典:ロコモ チャレンジ!推進協議会 公式WEBサイト)

「現在、ロコモの患者数は、予備軍を含めるとおよそ4700万人。ロコモと介護は密接にかかわりますから、介護予防を考えるなら、まずは筋力アップを意識してほしいと思います」

筋力アップトレーニングを続ければ、年齢に関係なく筋肉量をアップすることも可能だとか。

まずは自宅で簡単に行えるトレーニングから始めてみませんか?

次回は、「自宅でできる筋力アップトレーニング」をお届けします。

- (0)

いいね!

<お願い>

・コメントはわっかスタッフの確認後に公開されます。営業時間外は翌営業日の公開になります。ご了承ください。

・個人情報の書き込みはご遠慮ください。

・投稿いただける内容は、著作権・肖像権など第三者の権利を一切侵害していないものに限ります。

・投稿されている内容を具体的に参考にする場合は、ご自身の責任においてお願いいたします。

コンテンツへのコメント

最近このロコモ気になってました。次回も楽しみです。