2020年03月02日

「見立て」で伝える

じゅずつなぎコラム

事業プロデューサー / 大阪芸術大学 デザイン学科 講師

山本あつし

相手に知ってほしいと強く願っても、自分の知識や考えをただそのまま伝えるだけでは伝わらない。むしろ情熱を持って伝えようとすればするほど、関心を持ってもらえなくなってしまう...そんなときにうまく使うと有効なのが「見立て」です。

あるものを別の何かになぞらえて表現するこの手法は、日本でも古くから用いられてきました。よく知られている「枯山水」は、水を使わずに白砂の模様で川の流れを感じさせたり、その間に置かれた石を島や山に見せたりする日本庭園の様式です。

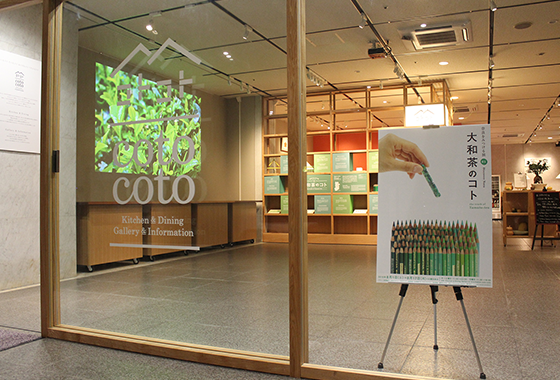

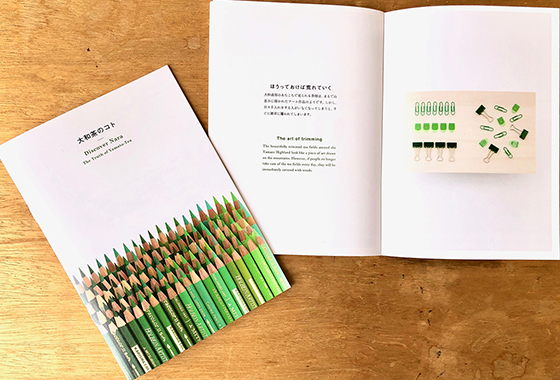

数年前、仕事の関係で奈良・大和高原のお茶「大和茶(やまとちゃ)」の農家を取材することがありました。そのときに伺ったお茶づくりのお話があまりにもおもしろかったので、それをテーマに展覧会を企画したときのこと。

単なる名産品のPRではなく、長い歴史の中でお茶と対話しながら工夫を重ね、知恵を育んできた「人と自然の関わり」の物語を広く伝えたい。しかし、それを長々と文章で伝えるのでは能がないし、多くの人には響かないだろうと感じ、「見立て」の手法を使うことにしました。

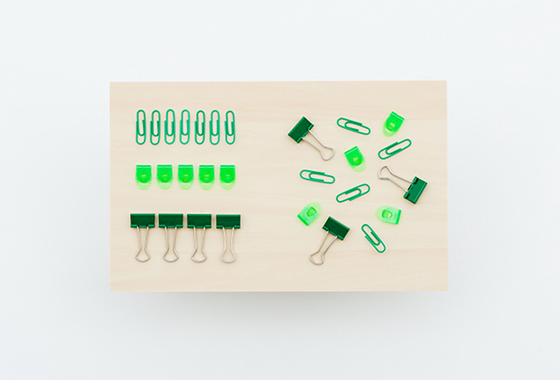

子どもやお年寄りでも年齢に関係なく、あるいは使う言語の違う外国人の方にも、直感で伝わるものとは何だろう?デザイナーさんと一緒にそう考えた結果、身近な文房具を使って表現し、そこに最低限の言葉を日本語と英語で添えようということになりました。

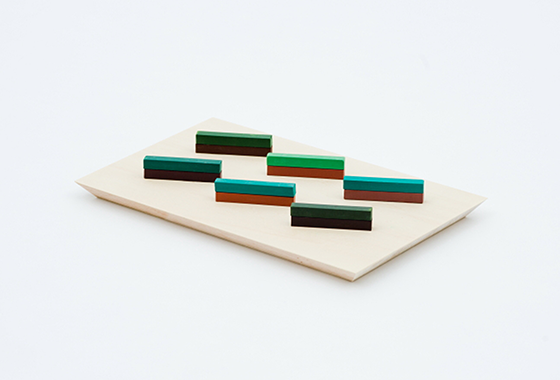

角度と方角

「大和高原の地形は、異なる角度の集合体です。水はけの良い斜面で育ったお茶は、香り高く繊細な味になります。またその向きも様々なので、場所ごとに違う味のお茶が生まれます」

土の味

「お茶を育てる上で大切な要素のひとつは土。土の性質によってその味は劇的に変わります。つまりお茶は、場所ごとに異なる土の特徴を、ひとつひとつ味で翻訳してくれているのです」

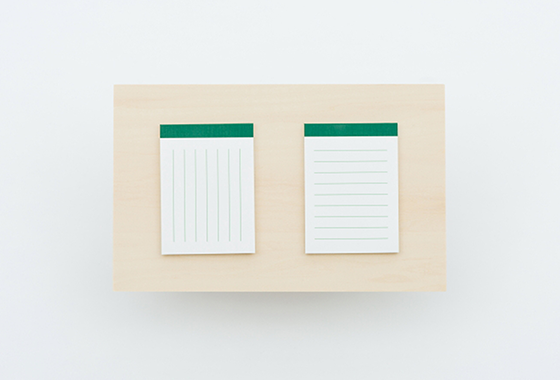

ヨコとタテ

「高低差が少なく作業しやすいのはヨコうねの茶畑ですが、タテうねの茶畑は水はけがよく、地層と根が直行して強い地面になると言われます。また遅霜が発生する大和高原では、冷気が留まることなく斜面を流れていき、その被害を抑えることができます」

ほうっておけば荒れていく

「大和高原のあちこちで見られる茶畑は、まるで山並みに描かれたアート作品のようです。しかし、日々手入れをする人がいなくなってしまうと、すぐに雑草に覆われてしまいます」

たくさんがひとつに

「『大和茶』と一口に言っても、それをつくる茶農家はたくさんあります。奈良市だけでも100を超える茶農家が、それぞれの想いや哲学を持って大和茶をつくっています」

会場では、お茶色でコーディネートされた文房具に「かわいい」「何これ?」と足を止め、そのまま展示をじっと見入る人たちに、お茶のふるまいも行いました。この企画はなかなか好評で、展示が終了した後、自治体やお茶農家さんからのご依頼で冊子を製作することになりました。

伝えたいと思うものをあえて違うものに置き換えてみることで、人の想像力を掻き立て興味を引く。「見立て」の手法には、ふだんのコミュニケーションでも応用できるヒントがありそうです。

- (0)

いいね!

<お願い>

・コメントはわっかスタッフの確認後に公開されます。営業時間外は翌営業日の公開になります。ご了承ください。

・個人情報の書き込みはご遠慮ください。

・投稿いただける内容は、著作権・肖像権など第三者の権利を一切侵害していないものに限ります。

・投稿されている内容を具体的に参考にする場合は、ご自身の責任においてお願いいたします。

コンテンツへのコメント

色鉛筆のグリーンのグラデーションが爽やかなお茶を感じさせ、新茶を味見したいです。